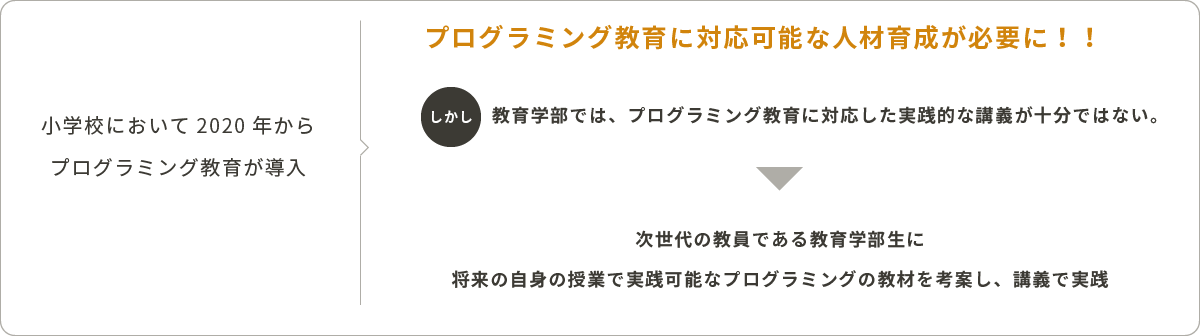

教育学部の「化学基礎実験Ⅱ」の講義において、教育現場で活用可能なプログラミング教材の開発・導入を行いました。

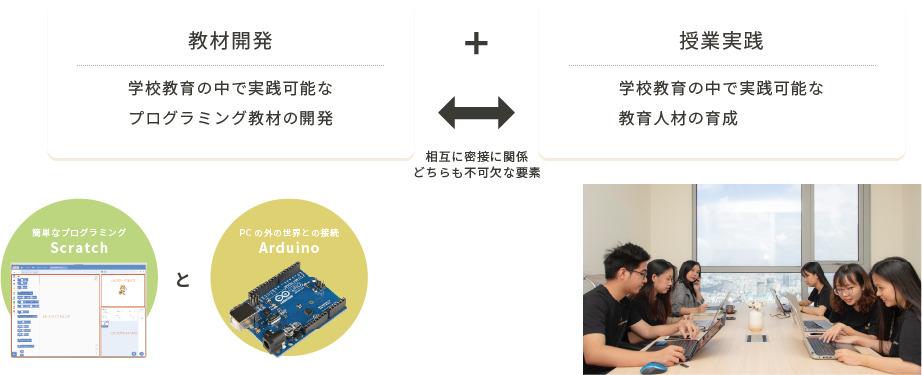

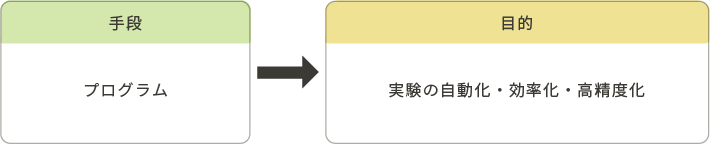

ある実験テーマに対して、自動化や効率化、高精度化するためのプログラムを開発する。

そのためには、実験内容を正しく理解している必要がある。

✓理科の理解力も必要。

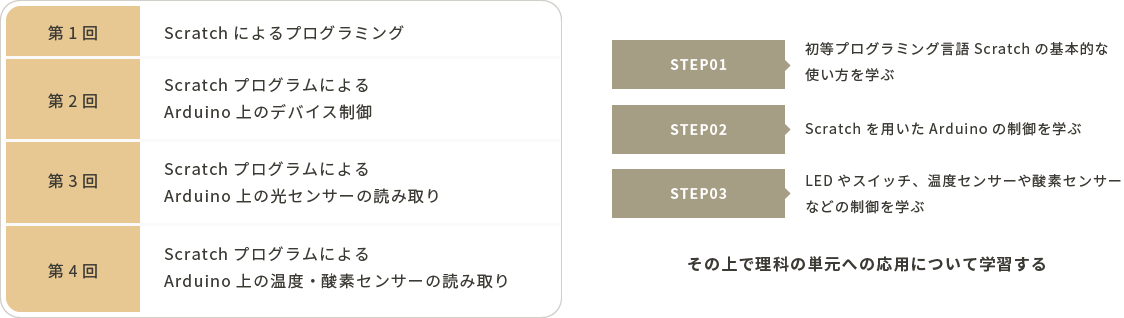

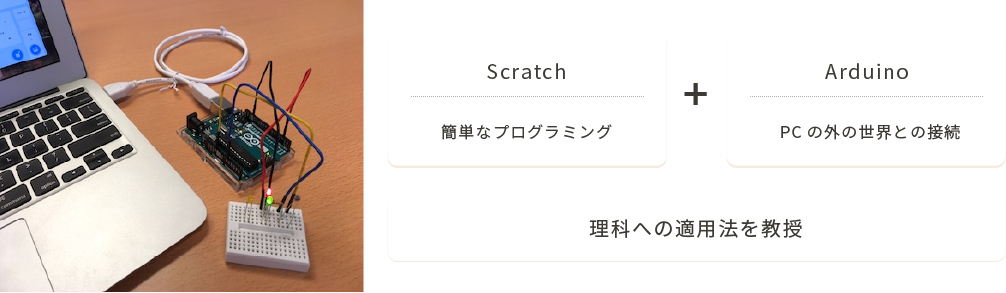

理科授業に適用可能なプログラミングのツールと活用方法について、「化学基礎実験Ⅱ」の一部を利用し、教示した。

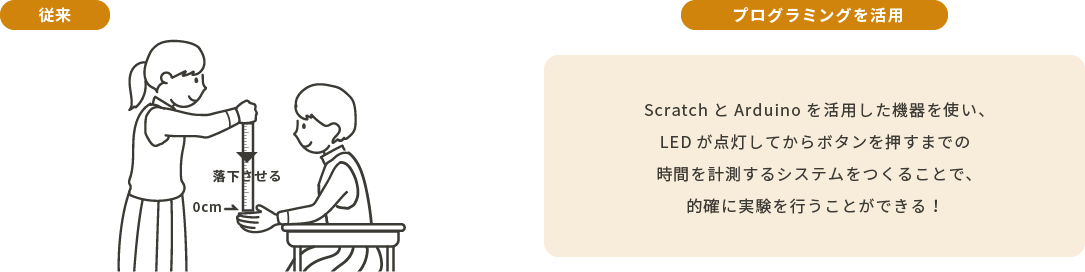

従来の教科書にある、ものさしを利用した実験では誤差が大きかった。LEDが点灯してからボタンを押すまでの時間を計測することで正確な反応時間がわかる。

温度計、光センサ、酸素センサをArduinoに接続し、経時変化を記録する。

超音波距離センサをArduinoに接続し、物体の位置を一定時間ごとに記録する。